Ginger up you

『まずクランベリーを全部鍋に入れちゃって。』

「洗わなくていいのか?」

『昨日、もう下拵えしてあるから』

ボウルに入った赤い艶やかな丸い実を厚手の鍋に丸ごと空けた。正直、自分からソースを作ろうと口火を切ったけれども、いまいちピンとこないのは、肉料理 に甘いソースっていう組み合わせだ。依嶋の舌を信じていないわけではないが、実はオレは酢豚にパイナップルがどうにも許せない舌の持ち主である。

『ピンクグレープフルーツは皮むいて袋も取って二つか三つに割って』

「オレンジも?」

『オレンジは絞って果汁を入れて。あ。皮を綺麗に三日月に切って』

「な、依嶋?」

『なに』

「これ、家の中でわざわざ電話で指示出す意味ってあるのか?」

肩で携帯を挟んで、首がおかしくなりそうだ、と、指示を受け出して5分で音を上げたら、依嶋からはきっぱり、

『風邪が移らないようにしてやってるの。おまえ、明後日から立ち稽古始まるんだろ。役者やスタッフに風邪が蔓延したらどうすんの』

はい。それは困ります。

「だからってさあ。これ、結構無理な体勢なんだけど。首がヘンになりそう」

『じゃあ、インカムでも使えば』

なんで家の中でインカムつけて携帯で喋る必要が、と思いながらも、言われるがままにつけている自分がちょっと情けないかも。

「ったく、料理教えるくらいで風邪なんか移んねえよ」

『聞こえてるぞ』

肩を竦めて続きの指示に従う。

ざらめ大さじ山盛り3杯、メープルシロップ大さじ1、白ワイン大さじ1、バーボン、えっ、バーボン?

「そんなもん、入れるのか?」

『どうせアルコールは飛んじゃうから』

「いや、そうだけど」

『・・・飛ばせよ』

あ。ちょっと遅めに入れてアルコール残そうかと思ったのがバレたか。

「ピーカン、どうするの?」

『砕いて入れちゃって』

「あとは、これを焦げつかないように混ぜてればいいわけね」

『あ。姫のジンジャーシロップ、入れて。大さじ3くらい。』

「え」

『生姜は3カケくらい、みじん切りね』

「依嶋ぁ?」

思わずリビングのソファまで行って確認する。

「大丈夫か? 声がものすごく嗄れてきてる」

「あ。もう。だからこっちに来るなって」

ごほごほ咳き込む。顔も赤い。きっと熱が上がっているんだと思う。

「姫。頼むから。おとなしく向こうで指示に従えよ」

「これくらいで移るもんか」

「『風邪引きのケーキ職人はクリームを作っちゃいけない」ってことわざ知ってる?」

「なにそれ」

「料理する人が風邪引いてると、料理を食べる人に風邪を移しちゃうんだってよ。ほら、キッチンに戻る」

ぶつぶつ言いながら、またもやインカムで指示を受けながら鍋を混ぜる。

「お」

『クランベリーがはじけてきたか?』

「うん」

シロップとオレンジ果汁もぐつぐつと砂糖が煮とけてきた鍋の中で、赤い実が。

『ぷちぷち言ってきた?』

「ボコボコ、妖怪人間のオープニングみてぇ」

『アホ姫』

あ。怒らせた、かも。

『まったく・・・。演出家だろう。そんな感性でいいのか』

わかりやすい譬えを言うのもいい演出家の要素のひとつですよ、だ。

『焦げ付かせないように混ぜてくれよ』

「わーかってる、って。・・・わ」

『どうした?』

カクテルを作っていた頃も不思議だったけど、料理っていうのもすごく不思議な現象が起きる。混ぜる、熱する、冷ます、つまりは化学反応が起きるわけなんだが。

『姫? どうした。姫?』

クランベリーの赤にオレンジの果汁の橙が混ざった海に、ピンクグレープフルーツのつぶつぶが光を、一定でない反射をして見せていて、ところどころに浮かんでは呑み込まれて沈むオレンジの三日月が万華鏡の中で踊るガラスの欠片みたいに見える。

『ひーめー』

おーい、と耳の奥で依嶋の声は聞こえているのだが、キラキラしたコチニールのピンクレッドの液面に思わずうっとりする。

「・・・めちゃくちゃキレイ」

はあ、とインカムの向こうでため息が聞こえたが、そのため息までがピンクレッドのためのものに思える。

『手だけはしっかり動かしておけよ』

たぶん、夢うつつに生返事をしたと思う。

ゆるゆると水分が飛んでいく様を凝と見ながら、万華鏡を回す気分で木べらで掻き混ぜていた。

「そろそろいいと思うぞ、依嶋。・・・依嶋?」

我に返ったところで声をかけてみたが、インカムからは声の代わりにかすかな寝息が聞こえた。

携帯を耳元に当てたまま眠っているのだろう。ソースパンをクッキングヒーターから下ろしてから、足音忍ばせてソファの背後に近づいてみたら、しっかり電話を手にしたまま眠っている依嶋がいた。

そぉっと電話を引き抜く。少しだけ指が触れたが、依嶋は起きなかった。

ぱちん、と携帯を閉じて、テーブルに置く。毛布を肩まで掛けると多分起こしてしまうから、と、周囲を眼で探して、今日、自分がして出かけていっていたマフラーを見つけた。

「さて、と」

何か消化にいいものを食べさせなくちゃ、と思う。食欲がなくても少しでも喉の通りの良いもので、依嶋が美味しく食べられるもの――。

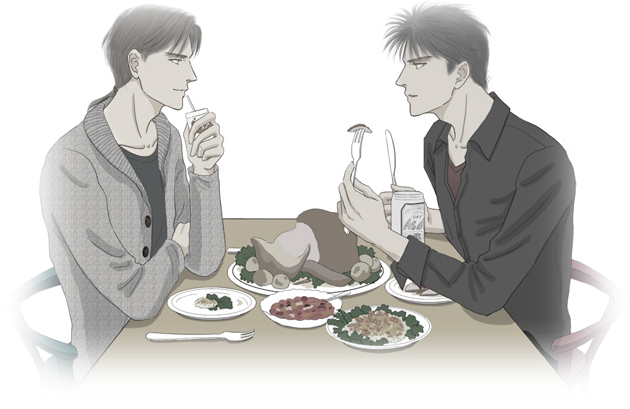

「おいしい」

「だーろー」

ついつい得意げになってしまうが、レシピは依嶋のもので、オレは指示通りに手を動かせただけである。

「うん。やっぱり、姫のジンジャーを入れて正解だったな」

髪を緩くかきあげて、依嶋が笑う。

あれ。えーと。なんだかものすごく照れくさくなる。

「えっと、でも、これって依嶋のオリジナルレシピだ、って」

「正確に言うと、俺がアメリカにいたときのルームメイトに教わったオリジナルレシピ。彼の家の味なんだ。でも」

「『でも』?」

「姫のジンジャーを入れて、俺のオリジナルは完成。今後はこれが『うちの』オリジナルのクランベリーソースだな」

うまい言葉が返せず。ソースをつけた鶏を頬張って、首をこくこくとタテに動かす。

「オレ、肉に甘いフルーツソースなんて絶対あり得ないってずっと思ってた。作るって言った手前、嫌いだって言えなかったんだけど」

「知ってる。姫は酢豚のパイナップルも除けてたから」

頬張る。首を振る。うーん。旨い。

「中身も、ピラフの入ったのしか食ったことなかったけど」

「パンもいいでしょ」

首を振る。

「ま。腹壊さない程度に存分に食ってくれ」

「依嶋は? 食べないのか」

「見てるだけで食べた気にさせてくれる御仁が目の前にいるから」

ほほえましい、といわんばかりの笑みで見返されると、なんにも言えなくなり、また一口。

「ほんとに何も食えない? 薬飲むには何か腹に入れたほうがいいんだぞ」

取り分けたサラダをフォークでつつくが、今ひとつ口に入らない様子。

「姫?」

黙って席を立ってキッチンに行くオレの背を、依嶋の声が追っかけてくる。

小さなミルクパンをバスタオルにくるんだまま持ってくる。

「熱出しっ子にはこっち。せっかく自分で仕込んだのが食べられないのも残念だろうけど」

バスタオルを解き、パンの蓋を開けて、とろりとした白いスープをカフェオレボウルに注ぐ。

「少し冷ましてあるから、喉にも響かないと思う」

依嶋がスプーンをボウルの中に差し込む。

「あ」

スプーンを口に突っ込んだまま、依嶋が小さく言う。

「うまい」

「だろ」

「これも生姜?」

「うん」

具があっても食べられないだろうから、カブを裏ごししてミルクで伸ばし、あっさりとみじん切りにしたたまねぎだけを入れてシンプルなチャウダーにし、針生姜を加えて軽く火を通す程度にする。

「本当は牡蠣が入ると美味しいと思うんだけど。今日の体調だと、ニオイだけでもキツイと思うから」

「うん。元気なときにそれも食べてみたい」

依嶋のその科白を聞いて、ニッコニコになってしまった。我ながら単純。

「何がそんなにうれしいの」

「だって、依嶋に『食べてみたい』って言われるのがうれしい。いっつもオレばっかりが言ってる科白だ」

依嶋はカフェオレボウル1杯分の生姜チャウダーを平らげて、あと半分分だけおかわりをし、それから風邪薬を飲んでソファに横になった。

「寝室に行かなくていいの?」

「うーん。悩むな。でも、寝室はおまえが寝るの。部屋を割っていても、風邪が移るとまずいだろ。だからしばらくは姫が寝室を使って、俺はこっちで寝る」

「風邪が治らないぞ」

「それよりもリビングで風邪を撒き散らすほうが心配だ」

やっぱり、このリビングを部屋割りするべきかなあ、などとぶつぶつ言いながら毛布に顔を埋める。ああ、また熱が上がってきてるな、と思う。目が完全に熱で潤んでしまっていて、ソファで寝かすのは忍びない。が、言い出したら聞かないヤツだし。

「姫。冷蔵庫の中にミルクプリンが作ってあるんだ。それが食べたい」

「冷たいまま?」

「うーん。1分20秒だけあっためて」

「了解」

たった1分20秒。プラスアルファの時間の間に、すでに眠りに落ちているヤツ。風邪だけじゃないな。ここのところ、睡眠削って仕事してたみたいだし。

と、思わず、自分が一口食べてしまう。

「甘・・・」

もしかして風邪で味覚が狂ってたか?

「鶏は完璧だったと思うけど、油断でもしたか? ん?」

寝ている依嶋の横に腰掛け、答えも要らないくせに尋いてみる。

「聞こえてる。そんなに甘いか」

「なんだ。まだ起きてたか」

「かろうじて。でも、頭痛い。目が回りそう」

「まあ、仕方ないさ。いくら依嶋でも、熱のせいで味覚も狂うって」

「・・・なんか、屈辱。姫のほうが味覚おかしくないか」

そういうことを言うか。

「よし。味、見てみるか?」

「・・・ほんのちょっとだけ口に入れてみてくれ」

本当に気持ち悪そうなのに、そんなに悔しいのかな。そう思ったら、気の毒だけど、ちょっと可笑しくなる。

「ほんの味見、ね」

スプーン3分の1ほどだけ掬う。

そのまま口に含む。

うん。やっぱりいつもよりもかなり甘いぞ。呑み込んでそう思う。

甘さくらいは伝わるだろう。

さっきよりはスムースに口づけることができた。

「な、甘いと思わない・」

「・・・甘い」

目も開けないで依嶋が言う。

「知らないぞ。風邪が移っても、責任取らないからな」

ぽんぽん、と毛布の腹を軽く叩いて、リビングの灯りを落としてやった。

薄く間接照明だけになった中で、眠りに落ちる前の寝言のように、小さく、さんきゅ、と安らいだ声がしたのにホッとした。

<了>